Il y a des œuvres de fiction (d’autofiction très probablement en l’occurrence) qui décrivent mieux la réalité que des reportages, des témoignages ou des études scientifiques. Peut-être parce que le cadre dessiné par l’auteure laisse suffisamment de place à l’imagination du lecteur pour combler les trous de la description et du récit en s’inspirant de ce qu’il lit. C’est le cas du premier roman de Claire Baglin paru aux éditions de Minuit : En salle.

La quatrième de couverture annonce deux récits alternés : celui d’une enfance ordinaire dans laquelle une famille va, comme toutes les familles, manger occasionnellement dans un fast-food et celui où la narratrice se retrouve ensuite elle-même employée dans une enseigne de restauration rapide. Comme l’indique justement la quatrième de couverture, le premier récit est marqué par la figure d’un père ouvrier.

Ce père dont finalement on ne saura pas grand-chose bien qu’il soit un élément essentiel de ce récit. Employé au service maintenance d’une usine, il essaie d’être aussi présent que possible pour sa famille. Pourtant quand chez lui il parle, c’est surtout pour raconter l’usine : le travail isolé dans la nacelle qui lui permet d’accéder aux équipements qu’il doit réparer, les collègues et leurs plaisanteries, le CE et les loisirs organisés. Et plus rarement, et presque toujours en filigrane, apparaissent les douleurs dans le dos après tant de ports de charges trop lourdes et de postures contraintes et les rythmes de travail excessifs : il faut réparer la panne au plus vite pour éviter d’interrompre la production. A la maison, quand il ne parle pas de son travail, le père répare des appareils électroniques récupérés dans des déchetteries, regarde la télévision ou lit des journaux publicitaires.

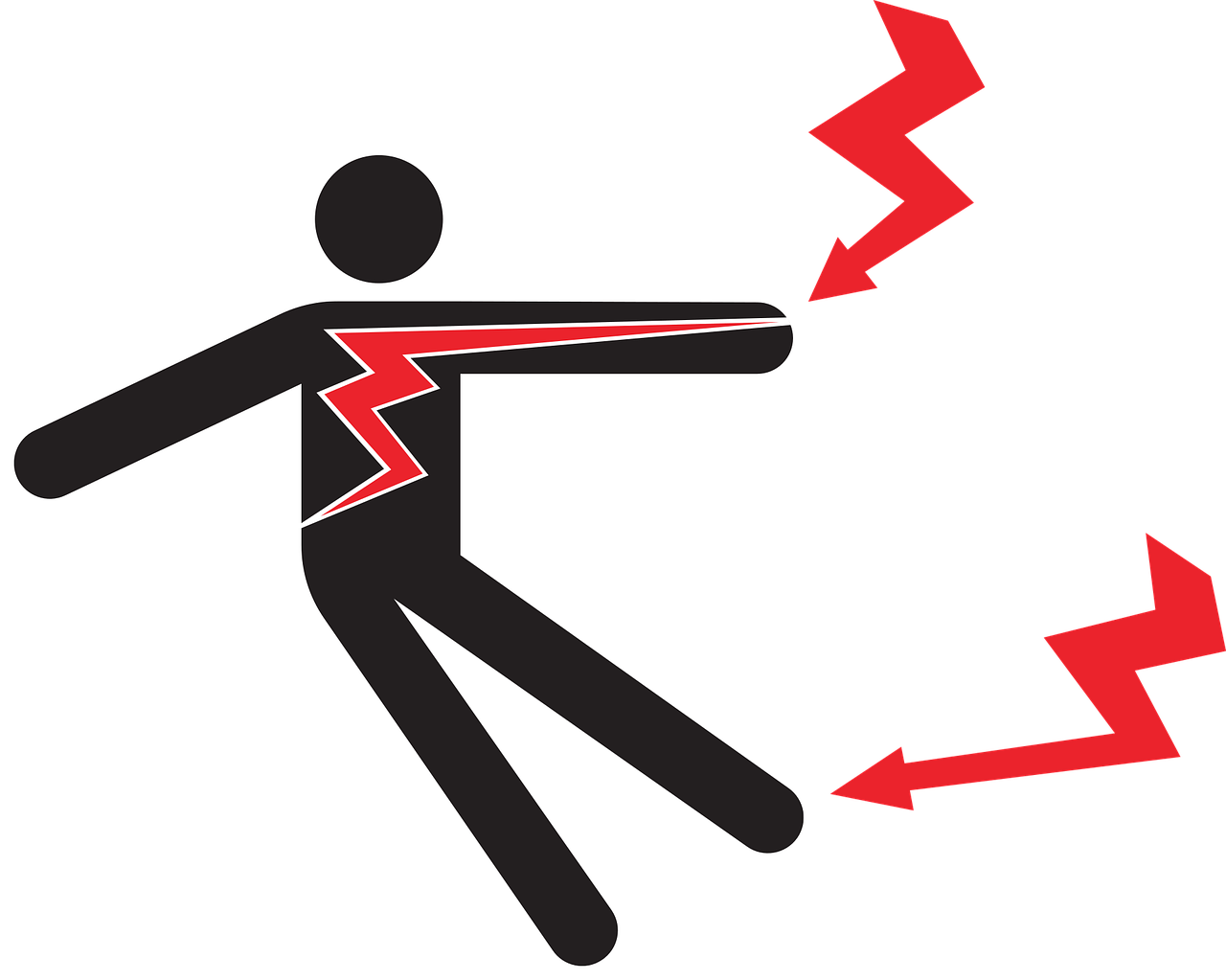

Quand l’accident survient, quand le père est électrisé, un accord tacite se fait pour garder le silence, puisqu’après tout « c’était (sa) faute non ? ». L’accident du travail ne sera pas déclaré. Personne n’évoquera l’urgence perpétuelle, les consignes impossibles à respecter, la solitude du travailleur de la maintenance, l’encadrement de proximité mobilisé par les tâches de reporting plutôt que par le soutien à celles et ceux qu’il est supposé encadrer.

L’autre récit est consacré au boulot d’été de la narratrice. De l’embauche à l’apprentissage des différentes tâches (vente au drive, service en salle ou au comptoir, nettoyage des locaux, préparation des burgers et des frites…), tout est normé. Toutes les actions doivent être effectuées selon un protocole précis. La narratrice fait l’expérience de la douleur des postures répétitives, des brûlures de l’huile chaude ou des coupures aux mains. Elle fait aussi celle de la solitude au travail, tellement prescrit qu’il ne laisse aucune place aux relations humaines sous peine d’écarts immédiatement sanctionnés par un encadrement qui, quoi qu’il en ait et quoi qu’il prétende, n’a pas d’autres choix qu’appliquer et faire appliquer la consigne. Pendant quelques mois, elle sera rentrée dans la peau d’une travailleuse interchangeable à laquelle succédera un autre travailleur standard, comme l’a précédée une équipière appliquant les mêmes consignes. Et dans quelques décennies, elle mettra en oeuvre dans l’enseignement, la santé, la banque, des consignes issues des mêmes politiques tayloriennes de qualité totale, analogues à celles qu’appliquait son père dans l’industrie.

L’écriture du roman est simple, efficace. Elle va droit à l’essentiel, au fait. Elle ne cherche pas à démontrer, elle se contente de montrer. L’auteure, à 24 ans, fait preuve d’une maîtrise de l’écriture et du traitement du sujet étonnante. A plus de quarante ans de distance, dans un contexte politique et social radicalement différent, on ne peut que faire le rapprochement avec le livre de Robert Linhart L’établi. Alors qu’il est raisonnable de supposer qu’à bien des égards les partis pris des deux auteurs sont fort différents, on pourrait bientôt appliquer à En salle ce qu’Anne Both écrit fort justement à propos du livre de Linhart :

« Ce livre a un statut assez singulier, voire unique, au sein de la littérature scientifique consacré au monde du travail et cela à plusieurs titres. En effet, il n’est pas plus subordonné aux protocoles disciplinaires de la sociologie ou de la philosophie qu’à l’injonction à théoriser ou à valoriser son érudition. Il est même totalement affranchi de toute forme d’objectivité. Il figure néanmoins en bonne place dans les bibliographies académiques. Pas de problématique, pas d’hypothèse, pas de jargon. Cet ouvrage, écrit au présent et à la première personne, se lit avec la délectation d’un roman autobiographique, celui d’un jeune militant mao de 26 ans, embauché comme ouvrier dans l’usine Citroën de Choisy, en septembre 1968. »[1]

Claire Baglin, sans jamais théoriser, donne à voir l’organisation néolibérale du travail et ses conséquences sur la vie des individus et de leur entourage. Le mérite n’est pas mince.

En salle de Claire Baglin, 160 pages, Minuit, 16 euros.

Image par Jeff Stein de Pixabay.

Vous devez être connecté pour publier un commentaire. Login